类型(Type):论文

发表时间(Date):2025.07.31

标题(Title):Motion and fixation: The urban evolution through the reconfiguration of scale structure

关键词(Keyword):Urbanization,Scale,Rescaling process,Motion and fixation,Social sustainability,Urban evolution

作者(Author):XIE Jiangtao,Ai ran,Gao Jing,Liu feng,Tang Yue

研究背景与动机

城市化挑战:城市化作为重塑人类社会空间组织的核心驱动力,传统理论(如城市尺度理论)依赖于静态、分层的尺度假设,无法捕捉动态尺度重构过程和非线性、不均匀的城市发展轨迹。现有方法(如行政边界定义)常忽略尺度间互动,导致“可修改面积单元问题”(MAUP),即分析结果受区域划分方案影响大。

理论缺口:文章指出两个关键问题:(1) 跨尺度泛化能力有限,因局部过程与全球转型的互动不断演变;(2) 方法学上依赖预定义区域单元,掩盖了城市形态组分间的交互。这限制了理解城市演化的“模式”与“过程”。

研究目标:开发一个动态尺度结构框架,通过部分-整体互动视角,揭示城市如何通过尺度重构实现演化,特别关注尺度单位如何通过社会空间实践动态生成,而非静态容器。

文章核心主题:

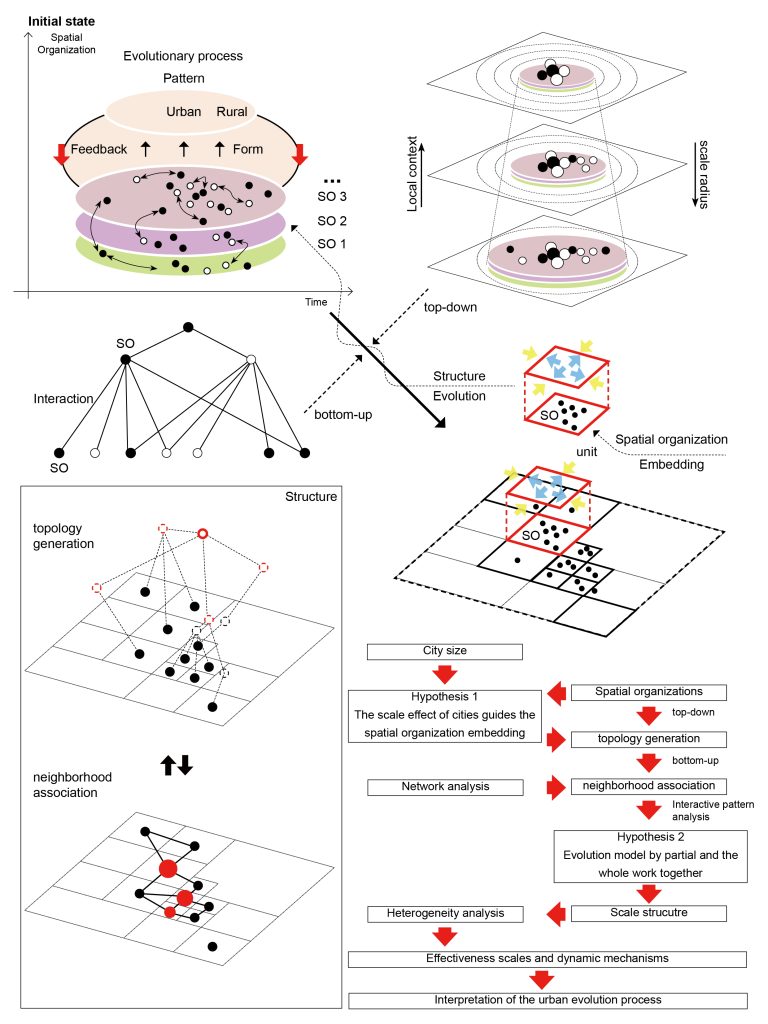

本文提出了一个动态尺度结构框架,用于研究城市如何通过尺度结构的重构而演化,特别关注部分(局部)与整体(全局)之间的相互作用。该框架旨在克服传统城市尺度理论的两个主要局限:1)依赖静态层级假设,无法捕捉动态尺度重构过程;2)受制于可修改区域单元问题(MAUP),即分析结果受预先设定的空间单元划分影响。

核心概念与框架:

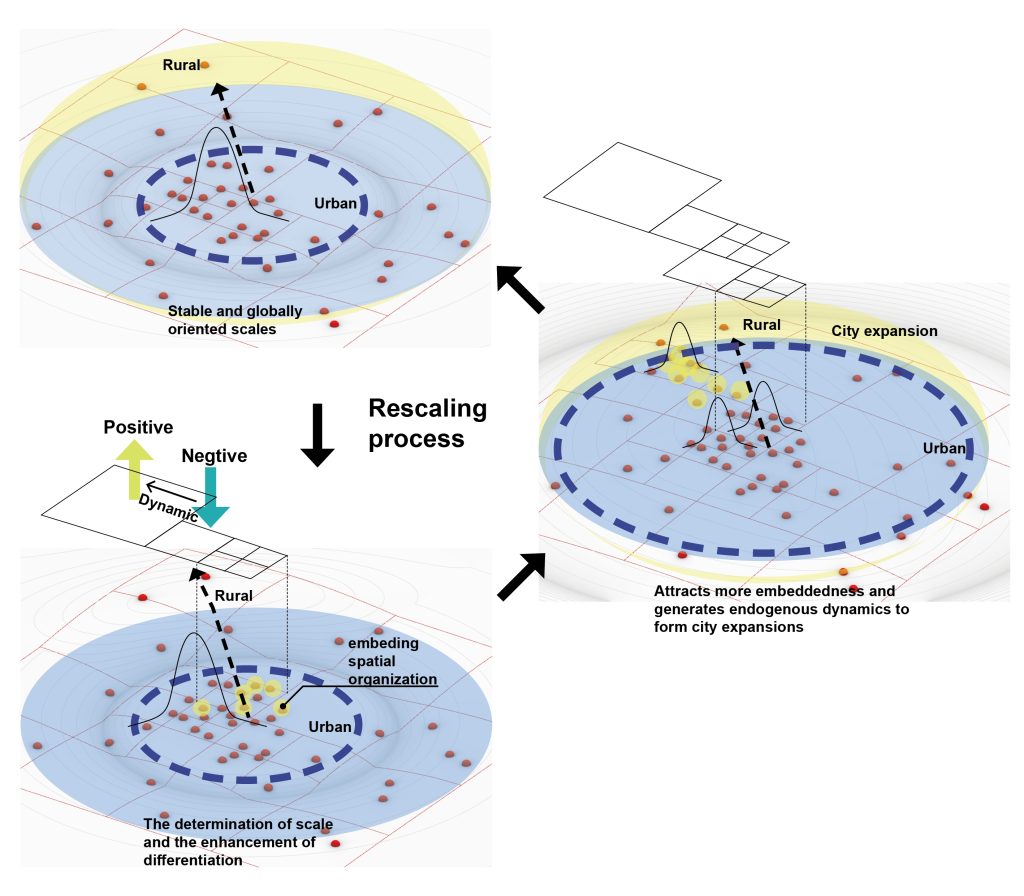

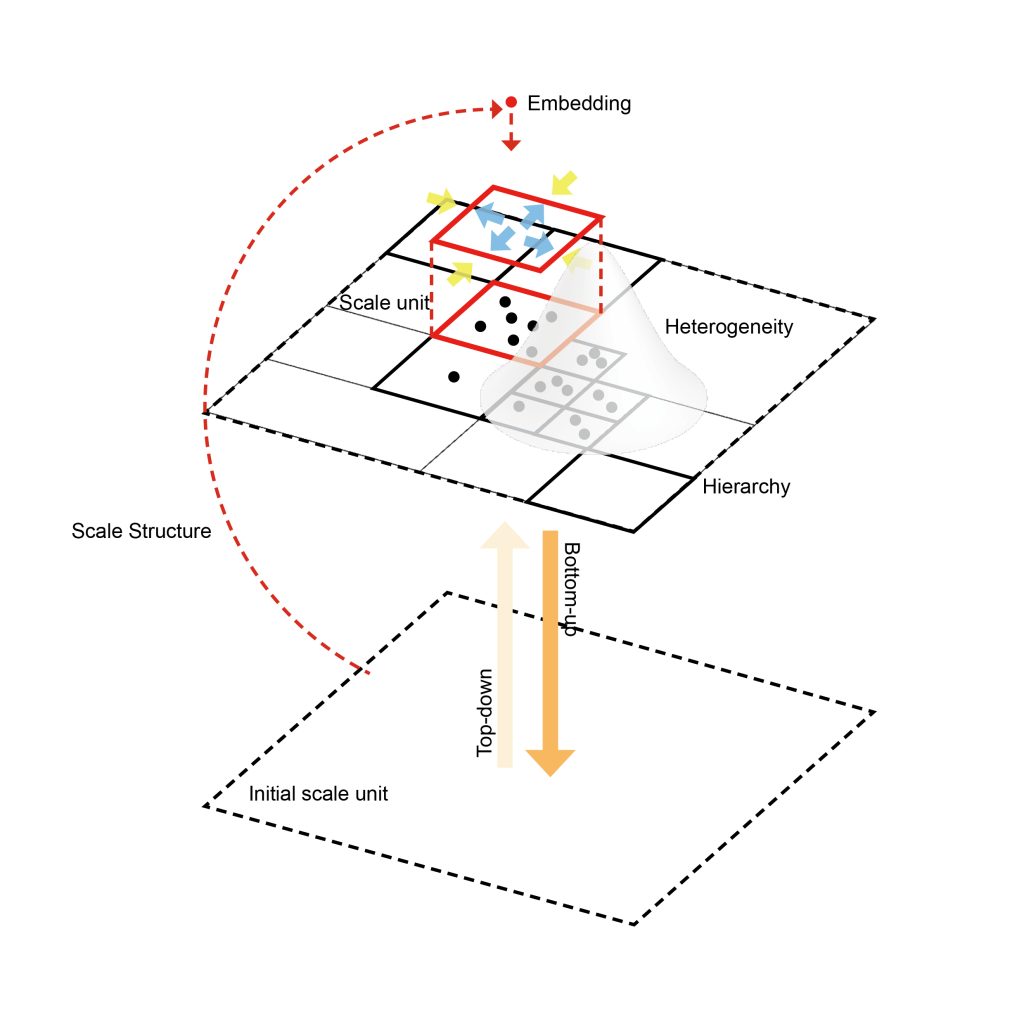

尺度结构(Scale Structure): 尺度不再被视为固定的层级容器,而是被视为一个关系矩阵和动态的社会空间生产过程。它是通过社会经济实践不断被塑造和重塑的。

动态尺度结构框架的构建:

垂直层级生成 (H1 – 非线性集聚): 基于空间组织(如商业服务、居住、工业等功能用地)的密度阈值(如POI数量上限δ),使用四叉树(Quadtree)算法递归地划分空间,生成嵌套的拓扑尺度单元。密度越高,越容易触发细分,体现了超线性的集聚效应。

水平网络形成 (H2 – 多尺度交互约束): 尺度单元之间通过邻接关系形成网络。该网络受到双重约束:局部嵌入过程(如商业集聚)受制于既有的区域网络;城市扩张则受内部组织饱和与外部连接需求之间竞争的发展限制。

框架优势: 框架创新:整合城市尺度定律(强调尺度不变性)、分形几何(强调自相似嵌套)和政治地理学(强调尺度跳跃)。框架通过递归空间分区生成尺度单位(基于密度阈值),同时映射其网络连通性,解决MAUP问题。尺度被视为“过程-产品”,既是社会建构的产物,也是政治经济斗争的媒介。

结论与意义

成功构建了一个融合关系地理学、复杂性科学和政治经济学的动态尺度分析框架,弥合了传统理论与方法论的鸿沟。

揭示了城市演化的核心机制是局部竞争性强化(H1,微观“固定”)与全局网络依赖(H2,跨尺度“运动”)之间的辩证张力。

将“尺度跳跃”操作化为可测量的层级与网络构型之间的转变。

深化了对城市标度律的理解,将其政治经济内涵(资本积累策略、空间矛盾)与形态学模式连接起来。

方法论贡献: 提出了一种克服MAUP问题的创新方法(递归分区+网络分析+MGWR),为研究动态尺度过程提供了有力工具。

实践启示(对城市规划与治理):

挑战流行理念: 在超大城市(如>800万人口)盲目推广高密度、混合用地理念(如15分钟生活圈)可能加剧内部尺度细分和系统脆弱性(效率-韧性悖论)。

可持续性视角: 框架有助于理解城市扩张的系统性风险(过度依赖关键节点、乡村边缘化),为促进社会再生产和可持续城市运营(平衡效率与韧性、城市与乡村、社会与自然)提供了新视角。理想模式是引导空间组织在有限尺度内嵌入,稳定内部尺度,降低关键节点失效风险。

尺度作为参考框架: 该框架可作为结合社会、政治和自然因素分析空间正义、发展路径的参考框架。