类型(Type):论文

发表时间(Date):2023.12

标题(Title):The interactive process of cultural landscape: Taking the trails around Zhengqi Pavilion as an example

关键词(Keyword):Cultural landscape;Interaction process;Trails;Space syntax;Typology

链接(Link):https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095263523000614

通讯作者(Corresponding Author):XIE Jiangtao

本文以南京中山陵正气亭周边自发形成的步道为例,探讨文化景观的动态互动过程,提出了一种结合类型学与网络理论的研究框架,揭示了步道作为人地互动载体的时空演变特征与社会文化意义。

研究背景与问题

文化景观是自然与人类活动交互的动态产物,传统研究多聚焦静态特征或单一维度,缺乏对动态互动过程的系统性分析。步道作为典型的“流动性文化景观”,体现了人类通过移动实践将自然整合到社会网络中的过程。本研究旨在构建综合方法论,解析步道网络的动态特征与价值表达,以弥补现有研究的不足。

研究方法与框架

理论框架

- 类型学视角:基于Stephenson文化景观价值模型,将步道要素分为三类:

- 形式(Form):可测量的物理特征(步道、湖泊、亭子等)。

- 关系(Relationship):游客的感知、情感与归属感。

- 实践(Practice):行为活动驱动的网络动态演变。

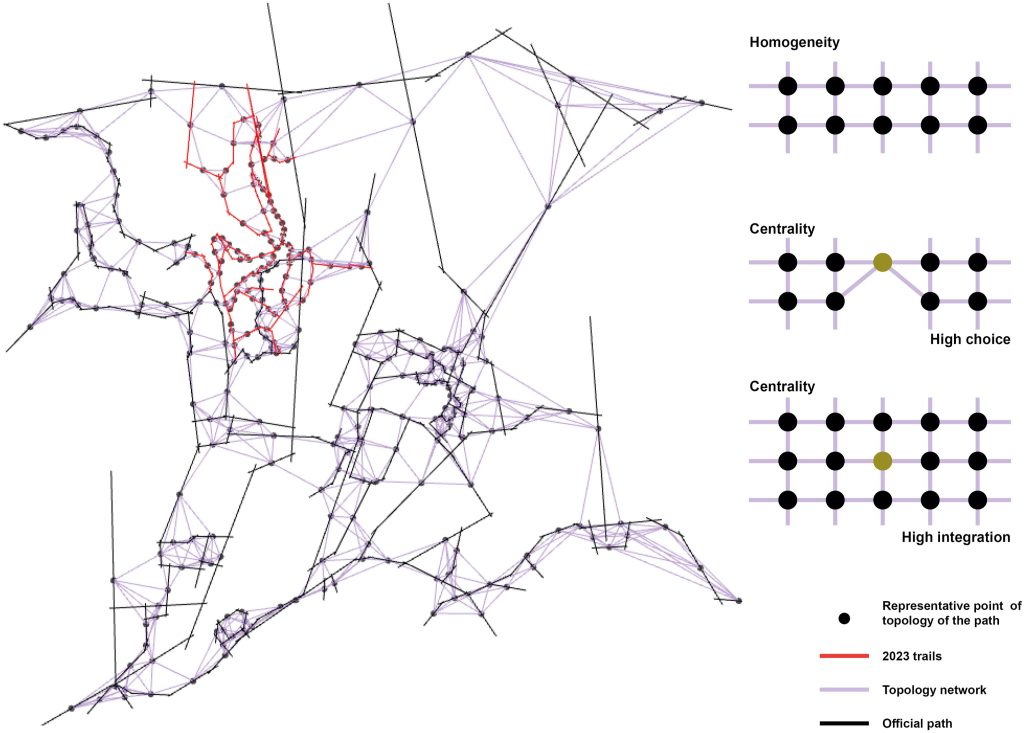

- 网络分析:采用空间句法(Space Syntax)量化步道的可达性(整合度)与中介性(选择度),揭示网络结构的动态演化规律。

- 类型学视角:基于Stephenson文化景观价值模型,将步道要素分为三类:

案例与数据

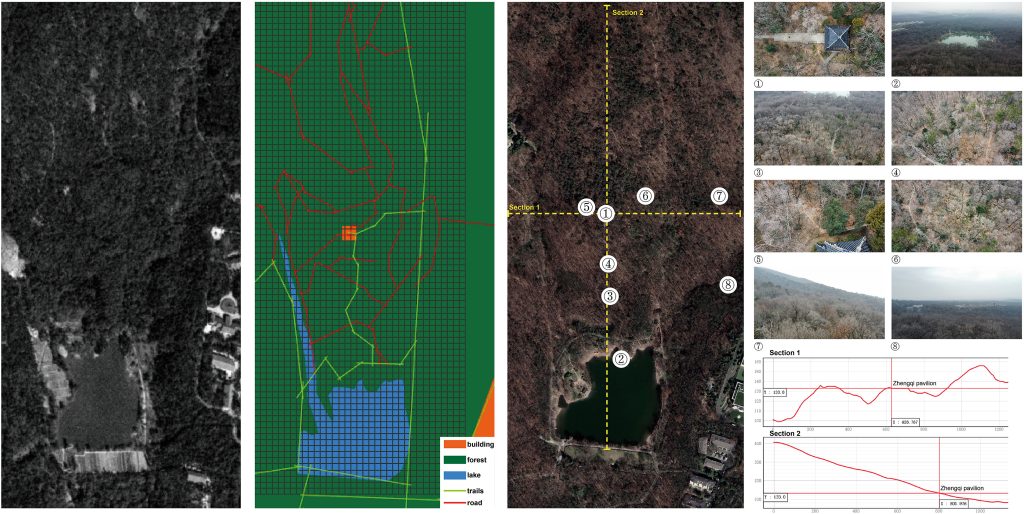

- 研究对象:南京紫金山中山陵景区正气亭周边步道(1947年建,1986年修缮,自发步道持续演变)。

- 数据来源:卫星影像(1970-2023)、问卷调查(本地与非本地游客共274份)、实地观测与模型构建。

主要发现

形态演变特征

- 2005-2023年间,步道数量从16条增至90条,呈放射状分布,连接正气亭、紫霞湖与山脊道路。早期步道集中于湖泊与亭子周边,后期向无序扩展,形成复杂网络。

游客行为差异

- 非本地游客:80%以探索未知或登顶为目的,更倾向选择步道(探索神秘感占51%)。

- 本地游客:55%被湖泊与民国风格亭子吸引,步道使用率较低(仅7.6%),活动目的性较弱。

网络动态分析

- 可达性(整合度):步道显著提升紫霞湖至山顶的可达性(0.4→0.7),2014年后200-300米范围可达性增速加快。

- 中介性(选择度):步道减少核心节点的中介依赖,网络选择性增强,但湖泊与亭子仍为关键枢纽。

理论与现实意义

方法论创新

- 融合类型学与网络理论,突破自然-文化二元对立,动态捕捉文化景观的“形式-关系-实践”交互过程,为类似研究提供可借鉴框架。

实践启示

- 景观元素(如水体、构筑物)对游客行为具有显著引导作用,步道网络的自组织演变反映社会集体行为模式。

- 本地人与游客的差异化需求提示景区规划需兼顾保护与动态适应性,平衡探索体验与生态保护。

研究局限与展望

- 局限

- 样本量有限(274份问卷),时间切片分析不足,网络分析尺度效应需校准。

- 未来方向

- 引入时空大数据追踪游客行为时序变化,结合生态指标评估步道演变的可持续性,拓展跨文化案例比较。

结论

本文通过类型学分类与空间句法分析,揭示了步道作为文化景观的动态交互机制,验证了社会网络与个体感知的协同作用。研究为文化景观的可持续管理提供了理论支撑,强调“人-地”互动中动态适应与价值共塑的重要性。